一般歯科

一般歯科

一般歯科は、むし歯や歯周病、根管治療、入れ歯の製作といった一般的な口内トラブル全般をみる診療科です。口内の治療はもちろん、お口まわりに関する相談や治療後のフォロー、定期的なメンテナンスまでその診療内容は広範にわたります。

近年、歯周病と全身疾患の関連性が明らかになるなど、口腔ケアの重要性が増しています。

当院では、お口の中だけでなく、ライフスタイルやどのような健康を望まれているかをうかがい、一人ひとりの患者様に合わせた診療方針をご提案し、お口の健康と全身の健康をサポートさせていただきます。お口の中に関して不安やお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

歯垢(プラーク)に含まれる細菌(ミュータンス菌)は糖分やタンパク質を分解します。これがむし歯の原因です。それによって排出される酸などが、歯のエナメル質やカルシウム、リンなどの成分を溶かしてむし歯を作ります。歯みがきをしていなかったり、甘いものをたくさん食べているのにむし歯がない人は、もともと持っている細菌の量が少なかったり、溶け出したカルシウムやリンなどの成分を元に戻してくれる働きを持つ「だ液」の力が強い人です。

むし歯は以下の要素が原因と言われております。

歯質は一人一人異なり、むし歯になりやすいかどうかを左右します。歯質を強化するためには、歯の再石灰化を促進するフッ化物を利用したり、だ液の分泌を促進するためによく噛んだりすることが効果的です。

キシリトールやフッ化物には、むし歯の原因となる細菌の活動を抑える働きがあります。これらを活用し、歯科医院でのメンテナンスで歯垢(プラーク)を除去していきます。

糖分の多い間食が増えると、口の中が酸性になり、むし歯になりやすい状態になります。間食を控えたり、糖分の少ないおやつを選んだり、バランスのとれた食生活を送ることを心がけてください。

C1エナメル質=歯の表面のむし歯

歯の表面にあるエナメル質という組織のみにできている段階です。

歯に点状に白濁している部分を見つけて分かる場合もありますが、患者様ご自身で見つけることは難しい場合もあります。

治療方法

この段階では、

詰め物の材料は、歯科用プラスティック(レジン)です。患者様の歯の色、明るさに合わせて詰めますので、とても自然な仕上がりになります。

C2象牙質=エナメル質のすぐ下にあり神経を守っている組織のむし歯

むし歯がエナメル質を越えて象牙質まで達した状態です。

まだ神経までは達していませんが、神経に近い部分まで進んでいる場合は、冷たいものがしみるなどの症状がでます。

歯と歯の間にむし歯ができている場合は、物がよくはさまると感じることもあるかもしれません。

治療方法

上記C1と同様に、むし歯を削り、歯科用プラスティックで詰めて治療できる場合と、削った後に歯の型をとり詰め物(インレー)を作った後に歯科用セメント着ける場合があります。

インレーには金属や、歯の色や明るさに合わせた白いセラミック、ジルコニアなどがあります。

C3歯髄=歯の神経まで達したむし歯

むし歯が神経まで達した状態です。

冷たいもの、熱いものがしみる。咬むと痛い。何もしていなくても痛みを感じる。など症状がはっきりしてくる場合が多いです。しかし、まれにゆっくり進行した場合や、咬む力が加わらない部位だと、特に症状なく神経まで達していることもあります。日常生活にも支障をきたしてくる段階です。早めの受診をお勧めします。

治療方法

歯の神経を取り除き、神経が入っていた部屋(根管)を消毒した後、薬剤を詰める根管治療を行います。その後歯にかぶせ物を作ります。

かぶせ物の種類は、金属、セラミック、ジルコニアなど、部位や患者様のかみ合わせなどを考慮した上で色々な種類からお選びいただけます。

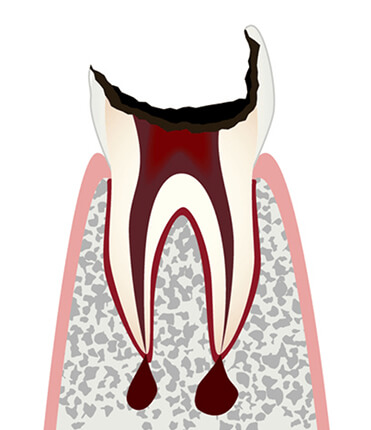

C4歯髄=歯の神経まで達したむし歯

むし歯がさらに進行し、歯の頭の部分がなくなり根っこだけになった状態です。

この状態まで進行すると、歯の神経があった部分(部屋)に感染を起こして根っこの先に膿をためることもあります。痛みを感じる程度は状態によります。歯茎に膨らみや、にきびのようなできものができることもあります。

治療方法

歯の根っこを残せる場合は、根管治療を行い上記C3のようにかぶせ物を作りますが、残すことが困難な場合は、抜歯が必要です。

抜歯後は、ブリッジ、入れ歯、インプラントなどの治療を行いかみ合わせの回復を目指します。

麻酔が効きにくい場合もでてくるので、早めの治療が必要です。

歯の神経まで達したむし歯を放置すると、神経が入っていた部屋(根管)まで感染を起こし、膿が根の先にたまりあごの骨の中まで広がります。

あごの骨まで膿がたまると、取り除くために歯ぐきを切開する外科手術が必要となる場合があります。

特に上の奥歯のむし歯を長い間放置すると。お鼻の横にある副鼻腔に歯の根っこにたまった膿が、染み出すことがあります。

副鼻腔炎、いわゆる蓄のう症になる可能性があります。

または、むし歯の菌があごに広がると、骨髄に細菌が感染する骨髄炎をおこす可能性もあります。

上記のC4に至っている場合は抜歯にいたる場合が多いです。

歯周病とは、歯と歯ぐきのすき間(歯周ポケット)から細菌が侵入し、歯肉に炎症を引き起こしたり、歯を支える骨(歯槽骨)などが溶けたりする病気です。歯を失う原因として、むし歯よりも多くの割合を占めています。炎症が歯肉だけに留まっている状態を「歯肉炎」、炎症が歯槽骨や歯根膜にまで広がっている状態を「歯周炎(歯槽膿漏)」といいます。むし歯と異なり痛みがなく、気づかないうちに進行する特徴があり、歯周ポケットが深くなっていくと、歯肉が腫れたり、歯がグラグラしたりして、ものが噛めなくなり、歯が自然に抜け落ちるほど重症になることもあります。

このような症状がある方は歯周病の可能性があります。

歯みがきを中心としたセルフケアで改善しない場合、お早めの受診をお勧めします。

歯周病の主な原因は、歯と歯ぐきの間にたまるプラーク(歯垢)です。

プラークは、多くの種類の細菌が増殖してかたまりとなったもので、ブラッシングが不十分だったり、砂糖を過剰に摂取したりすると、細菌がネバネバとした物質を作り出し、バイオフィルムという粘膜性の膜を形成します。歯の表面のバイオフィルムは、毎日の歯みがきと定期的な歯科受診によってコントロールが可能ですが、歯と歯ぐきの間に深い歯周ポケットがあると十分にクリーニングできず、細菌が産生する毒素が歯周組織を刺激し、慢性的な炎症反応を引き起こします。これが歯周病と呼ばれる状態です。

歯周病の直接の原因はプラークですが、口腔内の環境や生活習慣の中に、歯周病になりやすくなったり、悪化させたりする危険因子が潜んでいることが知られています。この因子が重複することで、歯周病の発症リスクが高まります。とくに口の中の清掃不良に加え、喫煙などの生活習慣、過度のストレス、体調不良による抵抗力の低下などが加わると危険です。

プラークの中に歯周病の原因となる微生物(歯周病菌)が存在している

歯周病予防は、適切な歯みがきでプラークを取り除くことが基本ですが、規則正しい生活習慣は、歯周病を寄せ付けないためにも大切です。また、生まれつき歯周病にかかりやすい体質の方もいらっしゃいますので、ご自身の体について知り、対策を講じることも大切です。

歯周病は一般的に次の段階を経て進行していきます。

薄いピンク色の歯肉で、歯と歯ぐきのすき間(歯周ポケット)がなく引き締まっています。ブラッシング時に出血しません。

歯ぐきに炎症が起き、歯周ポケットが深くなります。痛みはまだありませんが、ブラッシング時や硬いものを食べると出血することがあります。

見た目の状態

赤く歯ぐきが腫れあがり、歯と歯肉との間にプラーク(歯垢)がたまります。

歯ぐきだけではなく、歯を支える顎の骨にも炎症が進んだ状態です。炎症が慢性化し骨が溶けはじめます。歯周ポケットが深くなり歯がグラつきはじめます。口臭もあり、歯が浮いたような感じもあります。

見た目の状態

全体的に歯肉が赤く腫れあがり、変色がひどくなります。

歯根を支える骨がほとんど溶けています。歯周ポケットがかなり深くなり、歯のグラつきも、歯根が露出することでさらにひどくなります。口臭がきつくなり、膿も出て、放っておくと歯が抜け落ちてしまいます。

見た目の状態

歯肉は赤紫色で、歯と接している歯肉がさらに腫れあがります。歯と歯の間が広がり、食べ物もよく詰まるようになります。

歯周病の治療は、歯科医師による面接と検査・診断を経て開始されます。内容は「歯周基本治療」「歯周外科治療」「口腔機能回復治療」「メインテナンス」にわけられ、ステップごとに再度の検査(再評価)を挟んで治療効果を確認します。

歯周病の原因は、歯に付着したプラーク(歯垢)であり、プラークを除去しなければ歯周病の進行を食い止めることが出来ません。そこで治療では、歯周病の元となるプラークや歯石を取り除く「歯周基本治療」に主眼が置かれます。患者様ご自身が行う「セルフケア(ブラッシング)」と、歯科で行う専門的な「プロフェッショナルケア」の両軸で進めます。

1

歯周病のスクリーニング

はじめに、お口の中の状態や歯周病の進行度合いをチェックします。プラークの付着状態、歯肉の炎症度や出血、歯周ポケットの深さ、歯の動揺度などを調べるとともに、レントゲン撮影で目に見えない歯の周りの歯槽骨の状態を確認します。痛みがあれば応急処置をして痛みを取り除きます。

2

歯周基本治療

掃除指導(ブラッシング、フロッシング指導)

掃除指導では、現状のブラッシングでどこが磨けていないのかをよく理解していただいたうえで、効果的なブラッシング方法を学んでいきます。

歯石の除去(スケーリング・ルートプレーニング)

歯科医師、歯科衛生士によって、歯みがきでは取り切れない歯石等を超音波スケーラーや手用スケーラーを使用し取り除きます。

3

歯周検査(再評価)

最初の時期からの改善状態を、再度、スクリーニングを行い確認します。この結果をもとに次に継続して行う治療を検討します。

4

歯周外科治療

歯周基本治療の後の再評価で、歯石が歯周ポケットの深部に入り込んでいて除去できていない場合は、フラップ手術を行うことがあります。麻酔後、歯ぐきを切開し、歯根を露出させて、歯周ポケットの奥深くにこびりついている歯石を取り除きます。

5

口腔機能回復治療

治療によって改善が見られた場合、治った歯に対して被せ物(歯冠)、ブリッジ、入れ歯(義歯)を装着し、噛む力や食べる力を向上させます。

6

メインテナンス

治療が終わった後は、メインテナンスが必要です。歯周病は再発しやすい病気で、場合によって再度問題が見つかり、治療が必要となることもあります。メインテナンスは、定期的に口内や歯の周りの組織をチェックしたり、PMTCを受けたりして、口内を良い状態を維持し、歯周病の再発を防ぐものです。ご自宅でのセルフケアはもちろんですが、併せて数カ月に1回のメインテナンスをお勧めします。